地理学视角下的“昆仑石刻”及疑点

地理学视角下的“昆仑石刻”及疑点

地理学视角下的“昆仑石刻”及疑点作者(zuòzhě):王乃昂(兰州大学资源环境学院教授)

《青海黄河源发现(fāxiàn)秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代(gǔdài)“昆仑”的地理位置》(以下简称《实证》)一文指出,该石刻内容及其地理位置,解决了国人千古争讼的关于“昆仑”“河源”的精确(jīngquè)地望问题。由于对该石刻的“证真”与“辨伪”争论激烈,针对这一学术公案,本文从地理学角度进行(jìnxíng)一些粗浅分析(fēnxī)。

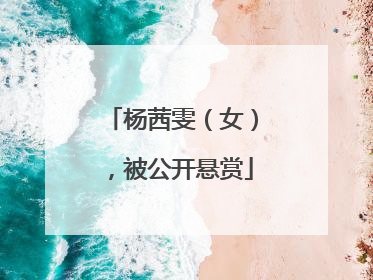

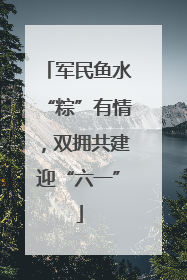

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

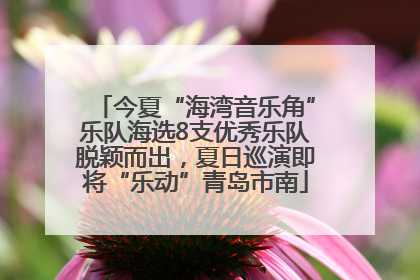

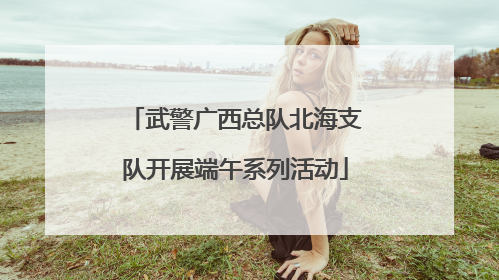

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

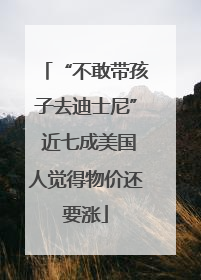

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

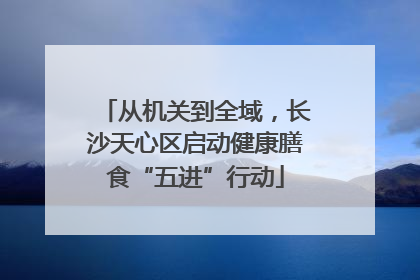

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

作者(zuòzhě):王乃昂(兰州大学资源环境学院教授)

《青海黄河源发现(fāxiàn)秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代(gǔdài)“昆仑”的地理位置》(以下简称《实证》)一文指出,该石刻内容及其地理位置,解决了国人千古争讼的关于“昆仑”“河源”的精确(jīngquè)地望问题。由于对该石刻的“证真”与“辨伪”争论激烈,针对这一学术公案,本文从地理学角度进行(jìnxíng)一些粗浅分析(fēnxī)。

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

“昆仑石刻”字口的明度差异及顶部壳状地衣。资料(zīliào)图片

历史地理视角下的“河源”与(yǔ)“昆仑”

古人关于“河源”与“昆仑”的(de)地理认知,属于历史地理范畴,其解读自然应以(yǐ)先秦地理著作为准。成书于战国(zhànguó)初的《禹贡》,有“导河积石(jīshí)”的记载。关于“积石”,一说在(zài)今(jīn)甘青省界的小积石山,它是青藏高原向黄土高原过渡的标志性山脉和文化(wénhuà)地理界线;一说在今青海省阿尼玛卿山,又称大积石山。“河出昆仑”见于《山海经》,其中《五藏山经(shānjīng)(shānjīng)》(以下简称《山经》)有“昆仑之丘……河水(héshuǐ)出焉”和“敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”的记载。以水系特征为依据,敦薨水可比定为(dìngwèi)今疏勒河。源于祁连山的疏勒河注入泑泽(罗布泊),是明清以前被视作黄河源头的依据。《山经》还将河源“积石说”与“昆仑说”进行了整合,谓“积石之山,其下有石门,河水冒以西流”,并说“不周之山……东望泑泽,河水所潜也”。由于(yóuyú)当时对积石山以远的河源了解甚少,以致将罗布泊当作(dàngzuò)河源,在先秦地理体系中形成(xíngchéng)了黄河“重源伏流”的错误认识。

秦昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地(běidì)二郡,秦国的疆界扩展至洮河流域(liúyù)。秦始皇统一六国后(liùguóhòu),以郡县制统治全国,保证农业发展的需要。高寒气候是进行农业生产的障碍,农耕区在(zài)青藏高原(qīngzànggāoyuán)东麓大致分布在海拔3300米以下,故秦朝疆界“西至临洮、羌中”,积石山以远则属于“羁縻”“徼外”的氐、羌、戎人地区,秦人对黄河的地理认知很难及于河源地区。清代曾三次探源并绘制了河源图,但仍有“重源伏流”之说(shuō)。即使(jíshǐ)今天,黄河源头的地理界定依然存在争议。

“昆仑”之名见于《山海经》《禹贡》等古籍中,认为(rènwéi)昆仑山(kūnlúnshān)(kūnlúnshān)是“河水之源”。对于昆仑山的真实性和地理位置,两千多年来学者多有争论,与《山海经》一部分是可靠记录且后人有混排、一部分是想象的神话内容有关。《山海经》和《禹贡》记载的昆仑山,在地域(dìyù)组合上具有西北、高寒、流沙、产玉、游牧业、诸水源(shuǐyuán)头等地理特性,以祁连山为中心的青藏高原东北部最为符合。“昆仑”位于青藏高原东北部的地理认知,得到历史文献(lìshǐwénxiàn)的佐证。《汉志》记载,西汉在金城郡(jīnchéngjùn)(jùn)临羌县(今(jīn)青海湟源县)设置昆仑山祠,有湟水、弱水(今黑河)等明确(míngquè)的地理标识;在敦煌郡则设置昆仑障,有源于祁连山的南籍端水(今疏勒河)。

19世纪以来,近代地理学的(de)重点开始转向(xiàng)大陆内部和两极的科学考察。在此背景下,现代(xiàndài)地理学的山系概念(由成因关联、延伸方向相同的若干山脉构成的地理单元,形成于大型(dàxíng)构造单元,具有显著(xiǎnzhù)的地质整体性)传入中国。俄国探险家普尔(pǔěr)热瓦尔斯基在对中国西部进行多次考察后(hòu),率先在地图上画出了昆仑山的轮廓。从帕米尔高原发端,沿着塔里木盆地和青藏高原北缘,迤逦向东延伸到柴达木盆地分为两支。一支向东北(dōngběi)延伸形成阿尔金山脉和祁连山脉,一支向东南延伸形成巴颜喀拉山、阿尼玛卿山等山系。

《实证》提出秦朝(qíncháo)已认定黄河源为星宿海、昆仑山是(shì)巴颜喀拉山及其周边区域的观点,难以解释(jiěshì)秦以后对河源问题认识的曲折历程,以及昆仑山地望不断西趋、不能确指的地理事实,目前只能(zhǐnéng)是缺少文献依据的假说。

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

内蒙古曼德拉山西夏及之后岩画的明度差异(chāyì)。王乃昂摄/光明图片

自然地理视角下的(de)“昆仑石刻”疑问

关于“昆仑石刻(shíkè)(shíkè)”的真伪问题,支持者与怀疑者已从历史学、文字学、文本学、历日、书法等方面进行(jìnxíng)了有理有据的考论。现从自然地理角度,对“昆仑石刻”提出五点疑问。

1.“昆仑石刻”所在地层为砂岩,何以称是玄武岩?黄河发源于巴颜喀拉山北麓,历史上以卡日曲为正源,向东北和(hé)约古宗列曲、扎曲(zhāqū)汇合后,东流注入扎陵湖、鄂陵湖,至玛多为河源地区(dìqū)。这里的地层以三叠统紫红色砂岩、粉(fěn)砂岩、石灰岩、中性(zhōngxìng)和中基性火山岩为主,也有(yǒu)板岩、结晶灰岩及白垩系紫色砂岩和粉砂岩等。两湖地区虽有比高100米左右的低丘,但缺少大面积基岩出露,限制(xiànzhì)了“昆仑石刻”的选址。根据各种“昆仑石刻”图片,判断其(qí)所在地层为中生代(zhōngshēngdài)砂岩。据披露,这处石刻的发现和论证经历过较为漫长、复杂的过程,砂岩不耐风化,玄武岩抗风化能力强、利于石刻保存,此疑问之一。

2.高寒气候和(hé)缺氧不致阻碍河源(héyuán)探险,但(dàn)“车到此”是小概率事件(shìjiàn)。扎陵湖地处青藏高原腹地,年降水量200~400毫米,生长期一般90~100天,属高原亚寒带半干旱(bàngānhàn)至半湿润气候区(qū),常有雪灾或暴风雪发生。玛多(海拔4272米)年平均气温(píngjūnqìwēn)零下4.1℃,1月平均气温零下16.8℃,7月平均气温7.5℃,气温年较差24.3℃,日较差约14℃。较大的(de)气温较差和季节性冻土,不利于石刻长期保存。河源地区海拔4300米左右,氧分压虽不足海平面的58%,还不是高度的生理界限,但寒冷、缺氧以及干燥、多风的严酷自然条件,没有强大的后勤保障(hòuqínbǎozhàng),是难以抵达(dǐdá)的。秦朝的驰道(chídào)或驿路多以都城和郡县治城为中心向辖区(xiáqū)内四周辐射,最远可达边境。在冬季出发(chūfā)前往河源虽可利用河水结冰顺利渡过黄河,但在生产力不发达的秦代,于河源地区修建道路难以想象,“车到此”无疑是小概率事件,此疑问之二。

3.“昆仑(kūnlún)石刻”缺失地衣,不利于证伪(zhèngwěi)(zhèngwěi)其是“确切晚期”的遗存。“昆仑石刻”所在(zài)地以高山(gāoshān)草甸(cǎodiān)为主,岩石表面一般会附生各种地衣。地衣是真菌与光和生物之间(zhījiān)稳定而又相互利用的联合体,从南北两极到(dào)赤道的所有陆地,无论是高山、平原还是荒漠(huāngmò)、草地,都可以寻觅到它们的踪迹。据报道,在青藏高原直径大于2厘米的岩面凹穴(āoxué),通常30年内就会被黄绿地图衣等先锋物种占据。近日流出的高清图片“昆仑石刻”顶部,就有黄色和褐色的壳(ké)状地衣附着。壳状地衣生存期长,喜爱生长在高山草甸带的岩石及冰碛漂砾上,形态多呈圆形,其半径尺寸与生长年代有一种指数曲线关系(guānxì),可用以进行高海拔地区的年代学研究。遗憾的是“昆仑石刻”刻面、刻痕、凹穴均未(wèi)见壳状地衣,无法通过地衣覆盖证伪其是“确切晚期”遗存的可能。至于为什么缺失地衣,是人为损毁还是“昆仑石刻”年轻所致,抑或原本就没有,此疑问之三。

4.“昆仑(kūnlún)石刻”字体之间(zhījiān)存在明度差异,难以自证真确。岩石自然风化状态下刻痕的明度,亦即被摄体在接受光线照射后,其(qí)反射出来的明亮程度会随时间(shíjiān)衰减(shuāijiǎn)。岩石表面新的石刻,颜色(yánsè)呈白色或灰白色,与自然风化状态下的褐色(hèsè)岩石表面可形成鲜明的反差。由于岩石中(zhōng)含有铁、锰等物质成分,石刻暴露于开放环境中即受到(shòudào)风吹、日晒、雨淋等现象的自然风化,随着时间推移表面颜色及光泽逐渐趋于暗淡而呈浅褐色。因此,根据(gēnjù)石刻的明度与年代的关系,可判断(pànduàn)其相对年龄大小。“昆仑石刻”作为摩崖石刻,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。在如此小的范围,应不存在岩性差异等因素导致的刻痕明度差异。但从整个刻面看,下部颜色新鲜,中上部颜色较深,显示风化时间有差异。特别是(shì)“月”“到”二字的刻痕明度较其他字体泛白或新鲜,“采”字疑似刻在较新剥落面上,如何给予科学解释(jiěshì),此疑问之四。

5.砂岩不(bù)耐(nài)风化(fēnghuà),“昆仑(kūnlún)(kūnlún)石刻”何以保存至今且相对完好?海拔高度相差不大且属同一自然地带的(de)情况下,气候条件对岩石风化的影响可忽略不计,但对岩性差异(chāyì)、抗压强度、岩石结构构造等可能有比较(jiào)明显的影响。不同的岩石具有不同的矿物组成和结构构造,它们影响着岩石的易碎性和表面积。风化速率的差异,可以从不同岩石类型的石刻、碑刻上表现出来。“昆仑石刻”岩石构造节理发育,由于愈接近地表寒冻风化愈强,刻面下方有多处残损剥落。石刻字口(zìkǒu)边缘较光滑,刻痕深浅不一,底部宽平(kuānpíng)呈现出U形凹槽。相较“昆仑石刻”的字迹清晰程度,抗风化能力较强的秦泰山刻石、峄(yì)山刻石均已严重风化,几乎难以辨识。但“昆仑石刻”却风化较轻,主要信息保存完好,此疑问之五。

“纸上(zhǐshàng)得来终觉(zhōngjué)浅,绝知此事(cǐshì)要躬行”。由于(yóuyú)笔者缺少实地考察和第一手数据资料,上述分析难免错误。从高清图片可见,“昆仑石刻”背风坡脚有厚(yǒuhòu)约20厘米的冰缘风成黄土,内应保存或多或少的石刻“密码”。因此,期待相关专业团队给出权威的断代结果和真假结论,以合理解释上述疑问。

《光明日(rì)报》(2025年07月04日 08版)

来源(láiyuán):光明网-《光明日报》

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: